文昌帝君张亚子宏琳优配

在七曲山大庙的古柏浓荫间,「张亚子」这个名字穿越一千七百余年的时光烟尘,早已不再是西晋年间某个具体的生命印记。

当晨钟暮鼓掠过柏枝,当香火缭绕漫过殿宇,他化作了一方石碑上的刻痕,一卷典籍里的墨香,一种文明基因的密码——「明礼修身,宏德崇文」的八字箴言,正从历史深处走来,在当代人的目光中凝结成文化传承的坐标。

他的故事脉络,恰似一条蜿蜒的蜀道,串联起中华民族对德与文的永恒仰望。

西晋德光:布衣仁心照蜀乡

西晋太康八年的蜀地晨光里,张亚子诞生于越西金马山的草木之间。命运的齿轮起初带着凡人的轨迹:为避母仇迁居梓潼七曲山后,他以一壶草药悬济苍生,用一双草履踏遍蜀地乡间。

田间地头,他为农人诊治疾苦;溪桥村落,他向稚童讲授蒙学。那些散落在蜀地民间的善行,像春日播撒的种子,在百姓心间生根发芽——当他的身影融入山岚,乡人于古柏下立庙祭祀,尊其为「梓潼神」。

此时的他,尚是蜀地乡野间一尊朴素的德善楷模宏琳优配,却已在不经意间,埋下了文化信仰的伏笔。

唐宫风云:应梦封神帝王封

命运的转折在唐代掀开壮阔一页。安史之乱的烽火中,唐玄宗仓皇入蜀,于七曲山应梦仙台梦见一神人托梦,言「叛乱将平」。行至成都,捷报果然传来。帝王的感念化作金口玉言,「左丞相」的敕封让梓潼神走出蜀地烟尘。

此后,唐僖宗因避黄巢之乱再拜庙宇,元仁宗以「辅元开化文昌司禄宏仁帝君」的封号推至神格巅峰——九位帝王的相继加封,如层层叠叠的年轮,将张亚子的形象从地方神祇推向国家信仰的祭坛,他的神格在历史长河中不断淬炼、升华。

蜀地到神州:北孔南文格局成

千年时光洗练,张亚子完成了从「梓潼神」到「文昌帝君」的蜕变。当他的故事与科举制度相遇,便滋生出更丰饶的文化根系:学子们在文昌殿前祈求文运,士大夫于典籍中追溯德教本源,「崇文重教」与「明德修身」的信仰内核,顺着科举的脉络从梓潼走向全国。

于是,中国文化版图上赫然矗立起「北孔子,南文昌」的双峰格局——孔子以儒学定伦理之基,文昌以信仰塑文运之魂,一北一南,共同构筑起中华文明「德才兼备」的精神坐标系。

古柏新荫:百万香火守初心

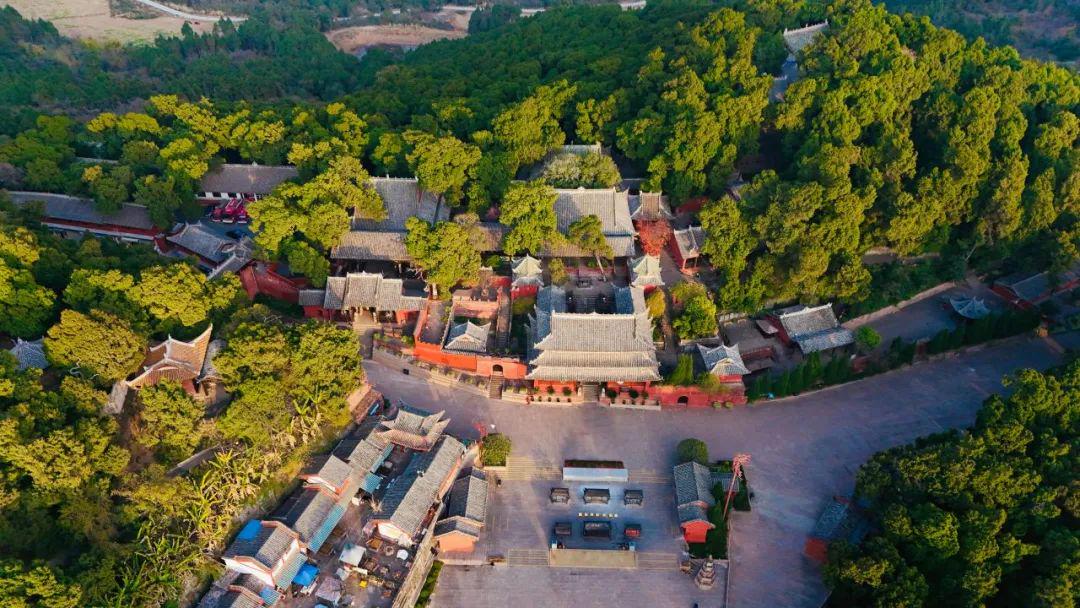

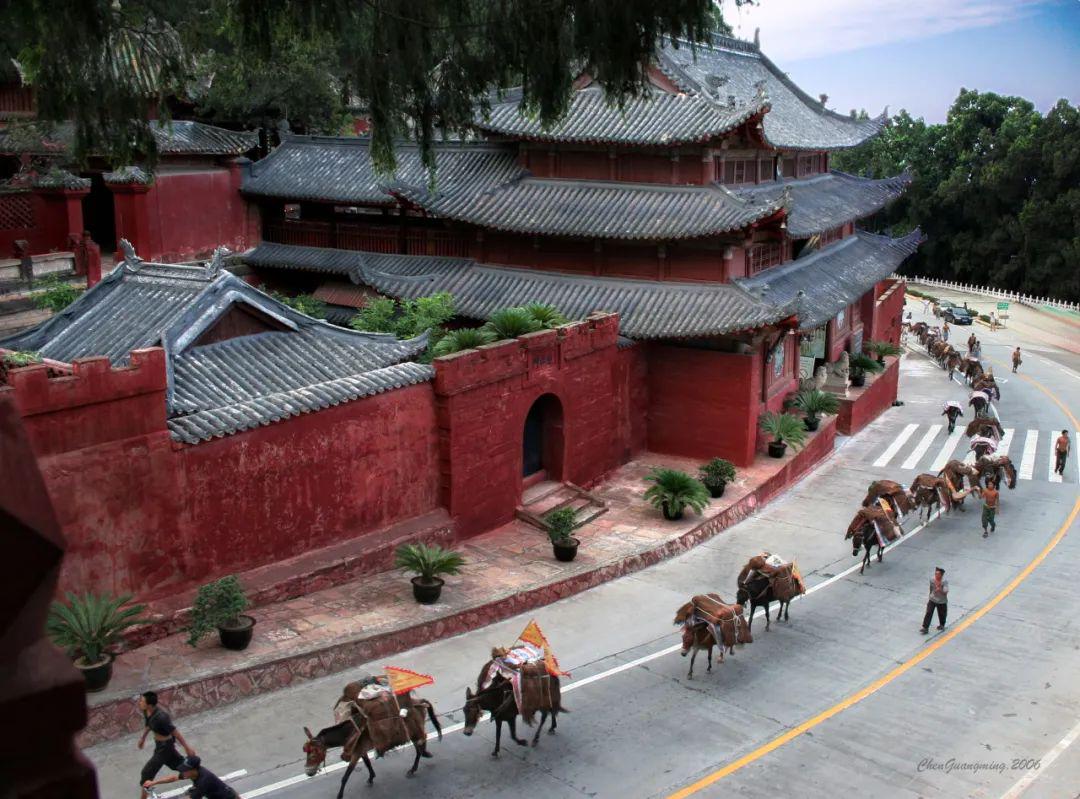

如今的七曲山大庙,百万游客的足迹踏过青石板路,抬头可见古柏虬枝在天光里舒展,苍劲的枝干交错如黛,勾勒出岁月镌刻的轮廓。

有人来寻科举文化的印记,有人来悟德善立身的哲思,更多人在香烟缭绕中触摸一种穿越千年的文化体温。

帝王赐予的封号已随历史更迭变换,唯有「明礼修身,弘德崇文」的精神内核从未改变——它藏在信众诵读的《文昌孝经》里,落在学子书写的励志信笺中,更融入现代人对「德才兼备」的自我要求中。

当古柏的影子在电子屏幕上摇曳,正是文昌文化以古老而年轻的姿态,在当代生活里扎根生长。

七曲山的古柏年年抽新,正如文昌文化的精神年年焕发生机。张亚子的故事早已超越神格的表象,成为一面镜子:照见中华民族对「文以载道,德以立身」的千年坚守,也照亮当代人在喧嚣中寻找精神归处的路径。

当我们在柏影间驻足,听见的不仅是风声,更是一个文明对「明礼宏德」的永恒回响。

(来源:梓潼旅游)

垒富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。